Grundlagen und Zielsetzungen der Zollpolitik

- Definition und Arten von Zöllen

Zölle sind indirekte Abgaben auf den grenzüberschreitenden Warenverkehr. Sie werden primär beim Import, in speziellen Fällen auch beim Export erhoben. Je nach Funktion lassen sich Zölle unterteilen in:

- Schutzzölle: zum Schutz heimischer Industrien

- Fiskalzölle: zur Generierung staatlicher Einnahmen

- Antidumpingzölle: zur Abwehr unlauterer Handelspraktiken

- Ausfuhrzölle: zur Kontrolle des Exports kritischer Ressourcen

- Ziele der Zollpolitik

Zölle dienen sowohl ökonomischen als auch strategischen Zielsetzungen, u.?a.:

- Schutz junger oder gefährdeter Industrien

- Sicherung von Arbeitsplätzen

- Steuerung der Zahlungsbilanz

- Aufrechterhaltung der nationalen Sicherheit

- Einsatz als handelspolitisches Druckmittel

Diese Zielsetzungen stehen häufig im Spannungsverhältnis zwischen kurzfristigem politischem Nutzen und langfristiger volkswirtschaftlicher Effizienz.

Verfehlte Zollpolitik: Merkmale und Konsequenzen

Charakteristikum

Eine Zollpolitik gilt dann als verfehlt, wenn sie nationalistische, kurzfristig orientierte Maßnahmen verfolgt, die dem übergeordneten Ziel einer global kooperativen Handelsordnung entgegenstehen.

Typische Merkmale sind:

- Überhöhte oder abrupt eingeführte Schutzzölle

- Politisch motivierte Zollerhöhungen ohne wirtschaftliche Rechtfertigung

- Nichtbeachtung multilateraler Handelsverpflichtungen (z.?B. WTO-Regeln)

- Instrumentalisierung von Zöllen in geopolitischen Konflikten

Die Auswirkungen einer verfehlten Zollpolitik auf den Welthandel umfassen unter anderem:

a) Vermutlicher Rückgang des Handelsvolumens

Zollerhöhungen führen zu einer Reduktion des internationalen Warenaustausches, Importe werden massiv verteuert, Investitionsentscheidungen werden vertagt. Der Rückgang des Handelsvolumens wirkt dämpfend auf Produktivität und Innovation.

b) Zu erwartende Störungen globaler Lieferketten

Industriebranchen, wie beispielsweise die Automobil-, Halbleiter- und Pharma-branchen, mit komplexen Wertschöpfungsketten werden aufgrund der Zollerhöhungen mit Lieferengpässen rechnen müssen und Strategien überlegen, die Standorte zu verlagern.

- Geopolitische Destabilisierung

Zölle als geopolitisches Druckmittel führen zu Eskalationsspiralen und schüren Misstrauen zwischen Handelsblöcken – mit negativen Folgen für die internationale Kooperation und Sicherheit.

Welche makroökonomischen und gesellschaftlichen Effekte werden erwartet?

- Das globale Wachstum steht massiv unter Druck

Die OECD hat Berechnungen angestellt, die deutlich macht, dass Handelskonflikte und protektionistische Zölle das globale BIP um mehrere Prozentpunkte mindern dürfte, eine Entwicklung, die exportorientierte und offene Volkswirtschaften hart treffen dürfte.

- Inflationstreiber und deshalb deutliche Konsumverluste

Zölle verteuern Produktionsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette und wirken als zusätzlicher Inflationstreiber, wodurch insbesondere einkommensschwache Haushalte über Gebühr belastet werden.

- Investitionsstopp

Multinationale Unternehmen reagieren auf instabile Zollregime mit Investitions-zurückhaltung bzw. -stopps, Reallokation von Produktionsstätten oder De-Globalisierungstendenzen, was langfristig Produktivitätsverluste nach sich zieht.

- Allgemeiner Wohlstandsverlust

Eine verfehlte Zollpolitik reduziert schleichend den gesellschaftlichen Wohlstand: Höhere Konsumpreise, stagnierende Einkommen und unter Druck geratene Branchen destabilisieren die soziale Balance. Damit einher gehen:

- Kaufkraftverluste aufgrund steigender Preise für Importgüter;

- weniger Auswahl und Qualität auf Binnenmärkten;

- Rückgang des Realeinkommens, vor allem bei den unteren Einkommens-schichten;

- Verstärkung sozialer Ungleichheit, weil bestimmte Berufsgruppen (z.?B. vom Export abhängige Industrie, Handel und Gewerbe aber auch Logistik) unter besonderen Druck kommen.

Eine erfolgreiche und weitblickende Wirtschaftspolitik sollte über sektorale Interessen hinausdenken und gesamtgesellschaftliche Effekte berücksichtigen.

USA–China-Handelskonflikt

Der zwischen 2018 und 2020 eskalierte Handelskonflikt zwischen den USA und der VR China macht die Folgen protektionistischer Eskalation deutlich:

- Zölle auf über 700 Mrd. USD an Warenvolumen

- Rückgang des bilateralen Handels um mehr als 20?%

- Produktionsverlagerungen in kostengünstigere Standorte wie Südostasien

- Vertrauensverlust in WTO-Schiedsmechanismen

- indirekte Effekte auf Drittstaaten und Weltwirtschaft

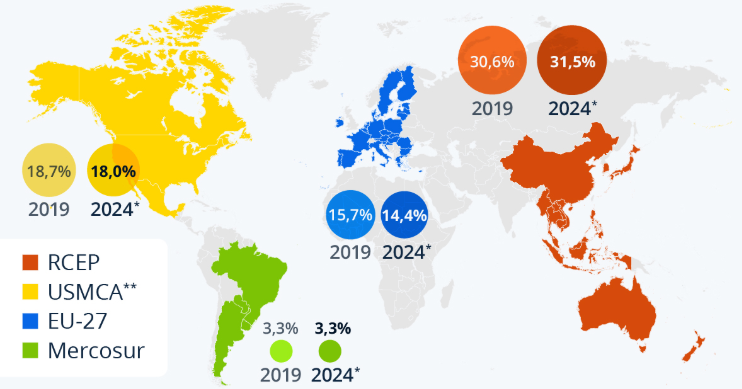

Die Rolle multilateraler Institutionen und Freihandelsabkommen

Die WTO aber auch neue und reformierte Freihandelsabkommen bilden das Fundament einer offenen Weltwirtschaft. Entscheidend ist jedoch, dass solche Abkommen nicht nur effizient, sondern auch fair und inklusiv ausgestaltet werden.

Politische Leitlinien sollten lauten:

- Keine Berufsgruppe darf durch Marktöffnungen (Mercosur) strukturell benachteiligt werden – insbesondere nicht sensible Sektoren wie Landwirtschaft, Textilindustrie oder Kleinbetriebe.

- Sozialverträgliche Begleitmaßnahmen und Übergangsregelungen müssen integraler Bestandteil jedes Abkommens sein.

- Handelspolitik braucht Transparenz und demokratische Legitimation, um nicht nur ökonomisch, sondern auch gesellschaftlich tragfähig zu sein.

Zusammenfassung und politischer Handlungsappell

Zollpolitik darf kein Spielball geopolitischer Machtinteressen oder innenpolitischer Symbolik sein. Verfehlte, kurzfristig gedachte Maßnahmen schaden nicht nur dem internationalen Handel, sondern führen zu realen Wohlstandsverlusten innerhalb der eigenen Bevölkerung.

Die Politik steht in der Verantwortung, dem neuen Protektionismus aktiv entgegenzuwirken:

- durch ein Besinnen auf multilaterale Zusammenarbeit,

- durch den zielgerichteten Abschluss neuer Freihandelsabkommen

- und durch deren gerechte, sektorenübergreifende Ausgestaltung, bei der niemand – auch nicht die Landwirtschaft – zurückgelassen wird.

Nur durch eine integrierte, nachhaltige Zoll- und Handelspolitik lässt sich wirtschaftliche Resilienz, gesellschaftlicher Zusammenhalt und globaler Wohlstand langfristig sichern. Derzeit droht die Zollpolitik in eine gefährliche Schieflage zu geraten – mit Folgen für Wohlstand, Stabilität und internationale Kooperation.